まずは当たり前ですが、、

1.入れたてをお出しする

→→→コーヒーもマスタリングも鮮度が大事です!

2.いれ方にひと工夫

→→→使用するのは普通のコーヒーメーカーですが、このひと手間で味がまったく変わります!

3.見せ方もひと工夫

→→→目、鼻、舌のすべてで味わっていただきたいと思っていれています!

それで、ひと工夫ってなにをやっているのか!?

続きはまた次回紹介します!マスター・マッシュでした!

(なお喫茶のみの営業はいたしておりませんので...!)

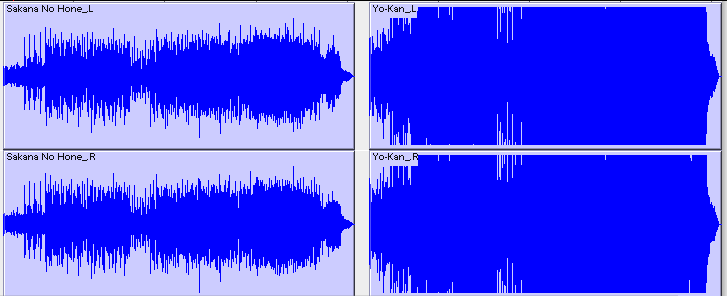

『マスタリングの方向性としては、オリジナル・ミックスの完璧さをそこなわずそのままデジタル化することを目標としました。ケーブルの選択、コンソールの入力レベルの設定、最終的なCDレベルを見極めてのデジタル・レベル調整など、様々な処理要素はすべてこの基本方針に基づいて決めました。・・(中略)・・次にケーブルの選択に入りました。2種類のケーブルのサウンドを実際に耳で聞いて比較テストするのですが、この作業はどんなマスタリング・プロジェクトでも欠かせません。デジタル素材でも一度アナログに変換してマスタリング・コンソールを通すものなので、素材がデジタルだろうがアナログだろうが、この作業が大切なことに変わりはないのです。(P162)』と語っていましたね。マスター音源をそのままCDフォーマットに変換すると物理的には情報量が下がってしまいますが、素材の中から音楽的な要素を引き出しアーティストの気持ちをリスナーに伝える、その橋渡しとなるのがマスタリングだと思います。そのための方法はいろいろありますが僕も最初に行なうのはケーブル選びです。ケーブル選びは食材の旨味を引き出すスパイスの選択に近いかもしれません。組み合わせ次第でいろいろな表現が出来ます。

どうもみなさんはじめまして、

サイデラ・マスタリング・サラウンド戦略推進室 担当F.Pのマッシュです!

そしてはじまりました SAIDERA MASTERING BLOG.です!

このブログではマスタリングの事からスタジオの日常、はたまた渋谷近辺の飲み屋事情(!)まで幅広い情報を楽しくお届けしますので、どうかご覧になっていただけたら幸いです!

では、最初のテーマは。気になりましたよね?

>>サイデラ・マスタリング・サラウンド戦略推進室 担当F.P

F.Pってなにぞや?と。

・・・続きはまた次回!

Posted by MUSH@SaideraMastering